A priori, c’est encore un des domaines réservés à des experts. Est-il besoin d’avoir des diplômes pour en être ? Il semble que ce n’est pas le cas : Edgar Morin, Mehdi Belaj Kacem n’ont aucun diplôme de philosophie. Ils sont pourtant reconnus dans le monde entier pour leur qualité de philosophe. La définition d’un philosophe n’est donc pas attribuée selon la détention d’un quelconque diplôme. Est-il nécessaire de publier ? Ce n’est pas une condition compte-tenu de la réalité du philosophe : elle est en lui.

Je pense que la philosophie, outre sa définition initiale (ndlr: l’amour de la sagesse), est un cheminement intellectuel et humain qui se réalise par la conjonction de deux réalités subjectives : l’expérience et la volonté de connaître.

L’expérience du cheminement philosophique

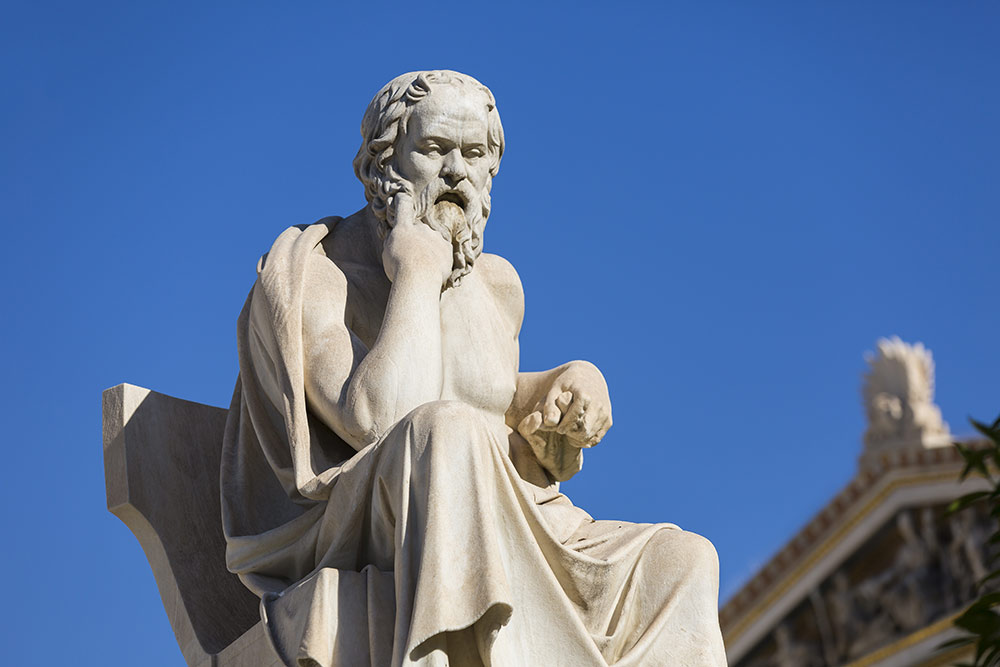

L’expérience tout d’abord, car il n’est de philosophe, sans expérience. C’est bien l’ensemble des expériences vécues par l’Homme qui lui permettent de cheminer vers la philosophie. C’est d’ailleurs pour cette raison essentielle que l’ensemble des philosophes socratiques et post-socratiques s’employaient à exiger de leurs disciples, la réalisation d’expériences plus ou moins farfelues, difficiles, exigeantes voire humiliantes.

Ce sont les expériences qui permettent à l’Homme, selon sa capacité à les analyser, les comprendre et les mettre en perspective, de devenir philosophe. L’enseignement par l’expérience est une condition nécessaire mais non suffisante pour devenir philosophe.

Volonté de connaître : curiosité et esprit critique

La volonté de connaître est la deuxième condition essentielle : C’est de cette envie profonde inscrite chez l’homme que peut naître la qualité de philosophe. Cette volonté de savoir qui l’on est, où l’on vit, dans quel environnement, dans quel but. Puis d’étudier le sens du logos, des sciences et des structures.

La curiosité, l’esprit critique, la patience, la rigueur méthodologique, la créativité et d’autres qualités sont nécessaires à la construction de cette volonté de connaître.

Il ne suffit pas de lire la philosophie ou de l’étudier pour se prétendre philosophe. Il faut l’arpenter, la comprendre et la créer. C’est un art majeur de l’humanité : elle est le fruit d’une certaine intuition.

Certains définissent la philosophie par la volonté d’expliquer et de créer des concepts. Il est vrai qu’il revient au philosophe de créer des concepts. Cependant, il n’est pas le seul : le sociologue, l’économiste, le scientifique, le juriste et d’autres peuvent également en créer.

C’est bien la capacité de s’extraire du réel pour le déchiffrer dans sa substance qui permet au philosophe d’être ce qu’il est.

Le doute, au cœur de la philosophie

Par ailleurs, la philosophie est fondée sur le doute. Et le philosophe ne peut accepter le réel sans pouvoir douter. C’est la nature même du philosophe que de pouvoir douter partout et en toutes circonstances, de pouvoir penser contre lui-même, de pouvoir lire le réel dans tous ses interstices.

Un philosophe est le fruit de son cheminement par le réel, de sa volonté de connaître et de sa capacité à douter. Ainsi, il ne doit attendre de quelconque autorité, aussi légitime soit-elle, de lui reconnaître la qualité de philosophe. Le philosophe doit être sans attendre. Il doit créer sans vouloir et doit penser sans croire.

Enfin, la définition d’un philosophe reste incertaine et la question mérite toujours d’être posée tout comme celle du néo-libéralisme à laquelle j’ai tenté de répondre dans un précédent article.